めちゃめちゃ今更すぎる。

もう丸一年以上経ってしまったのですが、

2024年のほだれ祭で初嫁として、御神体の(つまり男根の)神輿に乗せていただきました。

栃尾のほだれ祭

毎年3月の第2日曜日に、新潟県長岡市来伝にて行われています。

Googleマップだと、「下来伝の大杉」で出てきます。

旧栃尾市です。

「春を呼ぶ越後の奇祭!!」

公式ホームページもぜひご覧ください。

令和7年のお祭りのポスターにも載せて頂きました♪

ここには、ほだれ大神と呼ばれる 高さ2.2m 重さ約600kgの巨大な男根型の御神体が祀られています。

以前はその巨大な御神体を担ぎ出して、その上に初嫁さんを乗せていたそうですが

コロナ禍での自粛期間を経て

現在はひとまわり小さめ(でもでかいよ!)の御神体に初嫁さんを乗せて練り歩いてます。

お神輿の他に、鏡開きや富くじ(米1俵が当たるかも?!)などもあります。

ほだれ祭を知ったきっかけ

たまたま仕事で新潟に行った友達のあみこさんから、2023年のゴールデンウィークにとある写真が送られてきました。

ちょうど私も、初めてかすみがうら市のへいさんぼうという奇祭を見に行ってきた直後。

新潟のあみこさんからは、

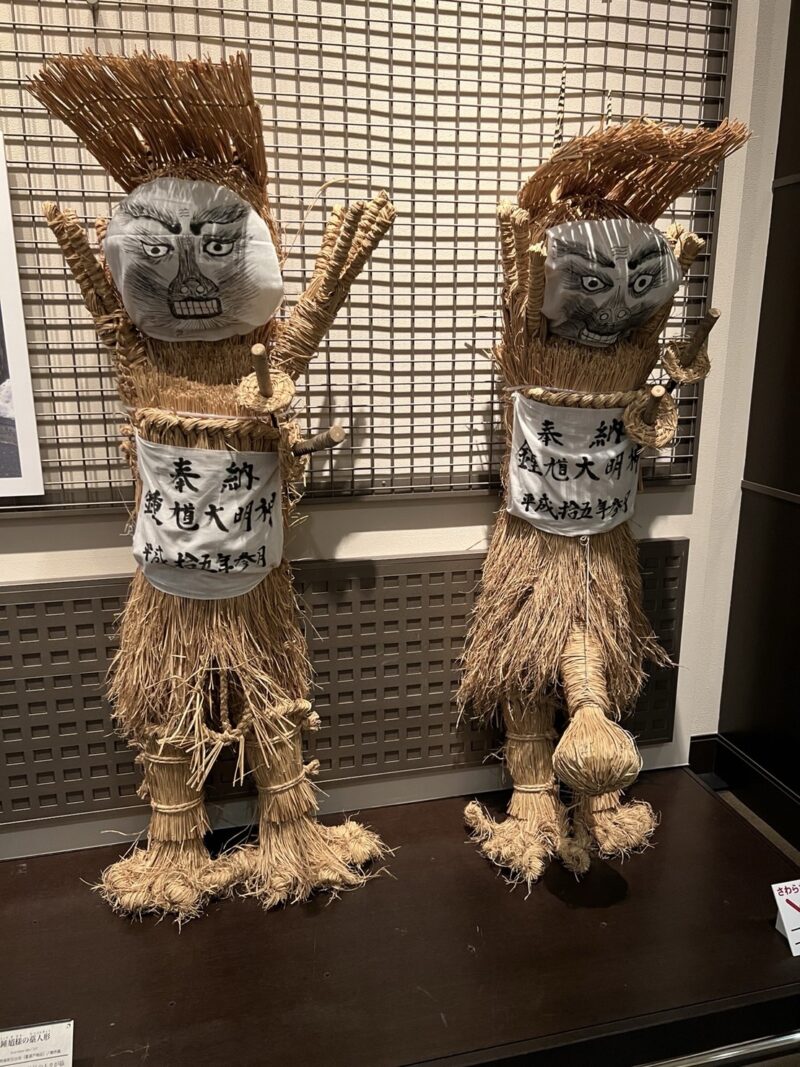

鍾馗様(しょうきさま)と呼ばれる藁で作られた人形の写真やら 歴史博物館の縄文の展示にあった石棒の写真が送られてきていて

遠くに居ても妙に男根で盛り上がっていたのでした。

この時はまだ私もあんまり茨城の性神信仰について詳しくなくて、

どっちかというと 藁で作られた人形道祖神の存在を知って調べ始めたばかりの頃。

新潟にもいるんだなあ。って思ったくらいで、

どちらかと言うとその後に送られてきた栃尾の「珍棒地蔵」(ちょんぼじぞう)に興味津々。

だって私のあだ名も地蔵だし。

ほだれ祭りは写真で初めて知ったけど、その時はまさか自分が初嫁になって乗るなんて考えもせず

栃尾って面白い土地だなあ。まあ新潟って佐渡つぶろさしもあるし(それはみうらじゅんのとんまつりJAPANを読んで知ってた)、そういうお祭りが盛んなのかな。って思っただけだったのでした。

その直後のラジオ室でもどっちかというとちょんぼ地蔵で盛り上がってたし。

そんな訳で、ほだれ祭についてはすっかり忘れていて

ただ性神信仰については興味が湧いたので仕事の合間に茨城や千葉の男根が祀られている場所を探してはめぐる活動(ちん散歩)を始めたのでした。

2023のこのGWくらいから巡り始めて、年末までに30箇所以上。すっかりちん散歩が趣味になってた私。

たまたま、ずっと事実婚のような状態だった現:夫と年内中に入籍することにしました。

もちろんほだれ祭のことなど考えもしてなく、籍入れた方がまあ今後のこと(っていうか節税のためw)を考えると良いかな。くらいの感じで大晦日に入籍。

お正月のある日、ふと、

これって私 ほだれ祭の参加資格あるんじゃね?

確か結婚して1年以内の初嫁…。

え?!どうする?!!乗っちゃう?

一人脳内会議をした結果、

こんなにこの半年余りでちん散歩もして、たまたまとは言え祭りの参加資格もあるならこれは乗るっきゃない!3月忙しいけどどうにかしよう。だってこんなチャンスないし!!

と、鼻息荒く栃尾の観光協会へとお電話したのでありました。

ソロ新婚旅行

茨城から参加したいという私に、観光協会の担当の方もちょっと驚いてて(当たり前だ)

しかも一人で行くと言ってるし、

相当やばい人が来ると思われたに違いない。

うちは猫を4匹飼っているので、2人で旅行が出来なくて。っていうか夫はこういう祭りに全く興味がないので多分行かないって言うしな。

そうだコレはソロ新婚旅行!!

ひとりで行って、ひとりで花嫁支度をして、ひとりで御神体に乗って楽しんでこよう。

そんな訳で、いそいそと旅行の手配やら、着物の準備やらで盛り上がる私。

さすがに打掛は重いので諦めて(仕事柄練習用に持ってるw)、戦前の結婚式スタイルで黒留袖に角隠しで行こうかな。

なんて、ラジオ室でも一人で角隠しをつける予行練習したり

めちゃめちゃ楽しみにして、新潟へと弾丸で向かったのでした。

前日〜当日朝

時は3月、卒業シーズン。ヘアメイクや着付けの仕事は一番の繁忙期。出発当日の朝も仕事をして、そのまま新幹線でまずは長岡へ。

新潟といえば日本酒!

当然、1人でも飲みに行く。

ホテルの近くの魚仙さんにお邪魔して、幻魚の天ぷらなんて不思議なものも頂いて お酒も呑んで満足。

翌日はいよいよほだれ祭なので、早めに寝ることにする。

なんといっても、ひとりで花嫁支度なのだ。

まあ普段から着物着ているので、そんな大変なことではないんだけれど やっぱり気合が入る。

そんな朝の様子は動画にまとめてあります。

着物は戦前の花嫁のイメージで黒留袖。

現代では花嫁の母や親族しか着ないイメージの黒留袖ですが、戦前は花嫁さんも着ていました。

お色直しの一番最後に着る場合や、また晴れ着をそこまで用意できない場合に着るケース(留袖ならその後もそのまま使えますし、周りに持っている方も多かったでしょうしね)などがあったようです。

日本髪の場合はそもそも花嫁は文金高島田ですし、角隠しを付けたり 小物も筥迫や扇子、懐剣や抱帯など 花嫁しか用いない物も多いので 留袖を着ていても華やかです。

流石に角隠しをつけて移動は恥ずかしいので(っていうか変人すぎる)現地でつけることにして

着物の上にコートを羽織って、観光協会の方との待ち合わせ場所に向かいます。

ホテル、レトロで良かったなあ。

帯は古い七五三用の帯。少しでも荷物軽くしようと。

抱帯は自作。

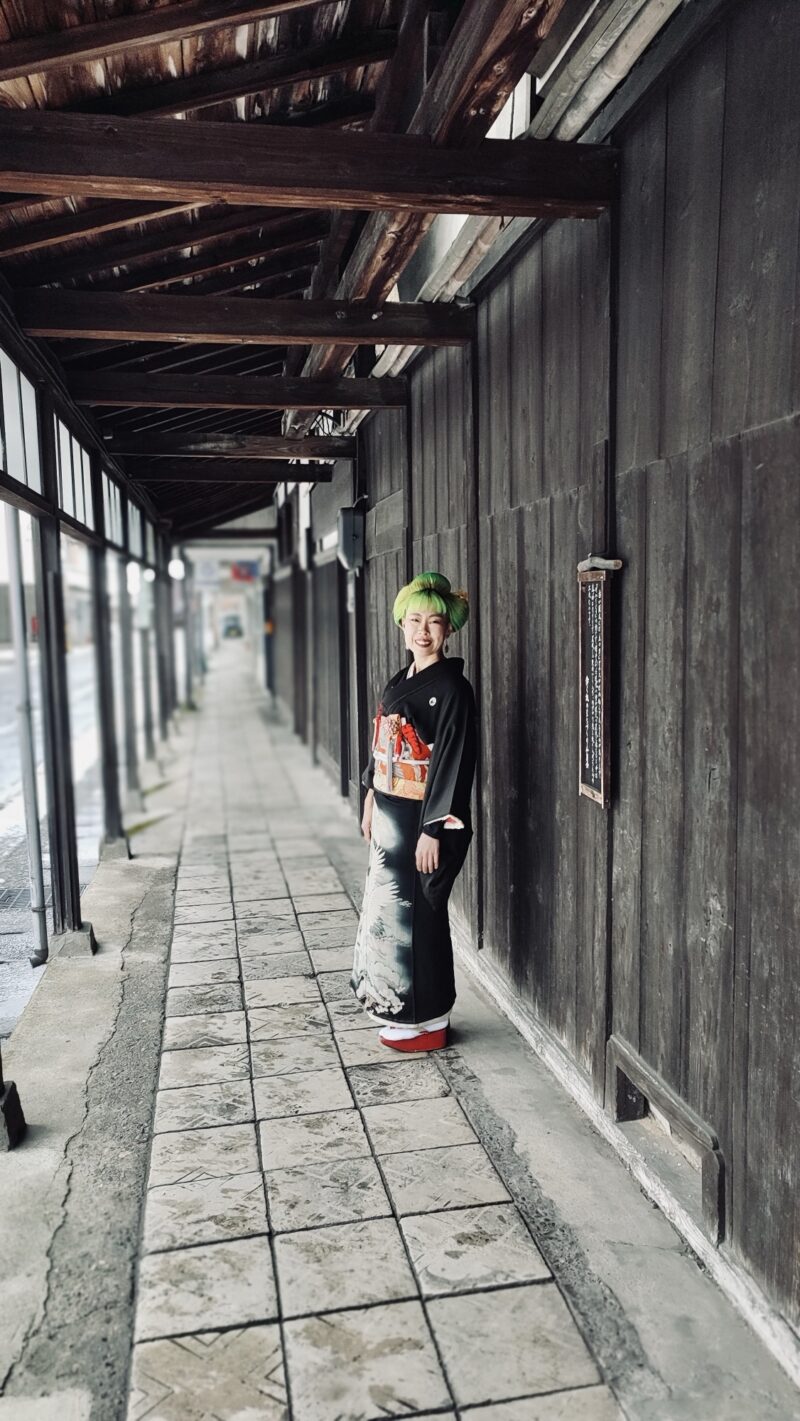

栃尾の街並みと雁木

観光協会の方のご厚意で、会場に行きがてら栃尾を案内して頂きました。

古い建物好きなので、もっと散策してみたかったなあ。

そしてめちゃめちゃいい写真まで撮ってもらっちゃいました。

雁木(がんぎ)というのは、豪雪地帯のこの地域で発達した 今で言うアーケードのようなもの。

上の写真の左上にあるのが、あかり取りのガラス窓。昔はここまで雪が積もったそうです。

私の上にある木の部分に、木の扉を格納しておいて 冬になると戸を閉めて 通路部分に雪が入らないようにしていたそう。

そして、この雁木部分は 各家の土地になるので 近年では相続などで建物を取り壊してしまった際に そこの部分の雁木も無くしてしまうことが多く 長い距離で雁木が残っている所は少ないんですって。

とても貴重な景色を見せていただけて嬉しかったです。

いよいよほだれ祭

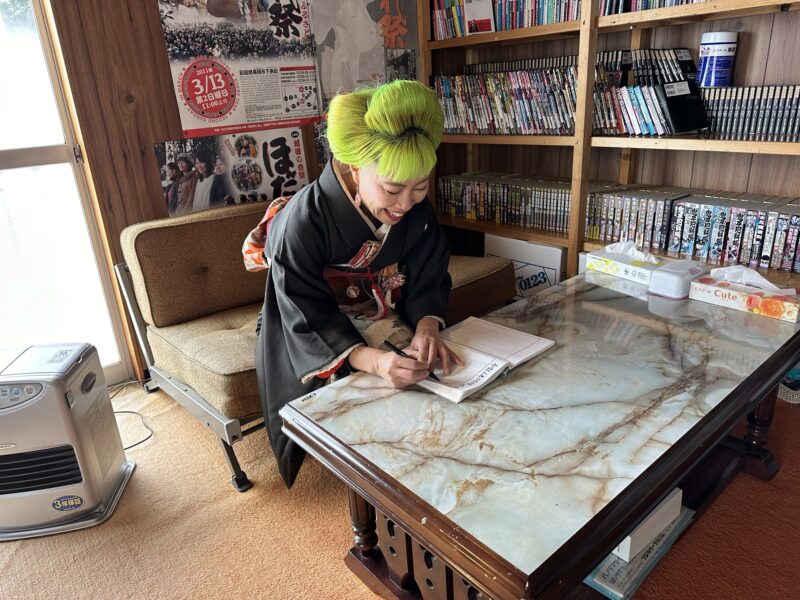

祭りが始まるまで、お部屋で待機。

歴代の初嫁さんの連絡先が書かれているノートに私も記入させて頂いたり

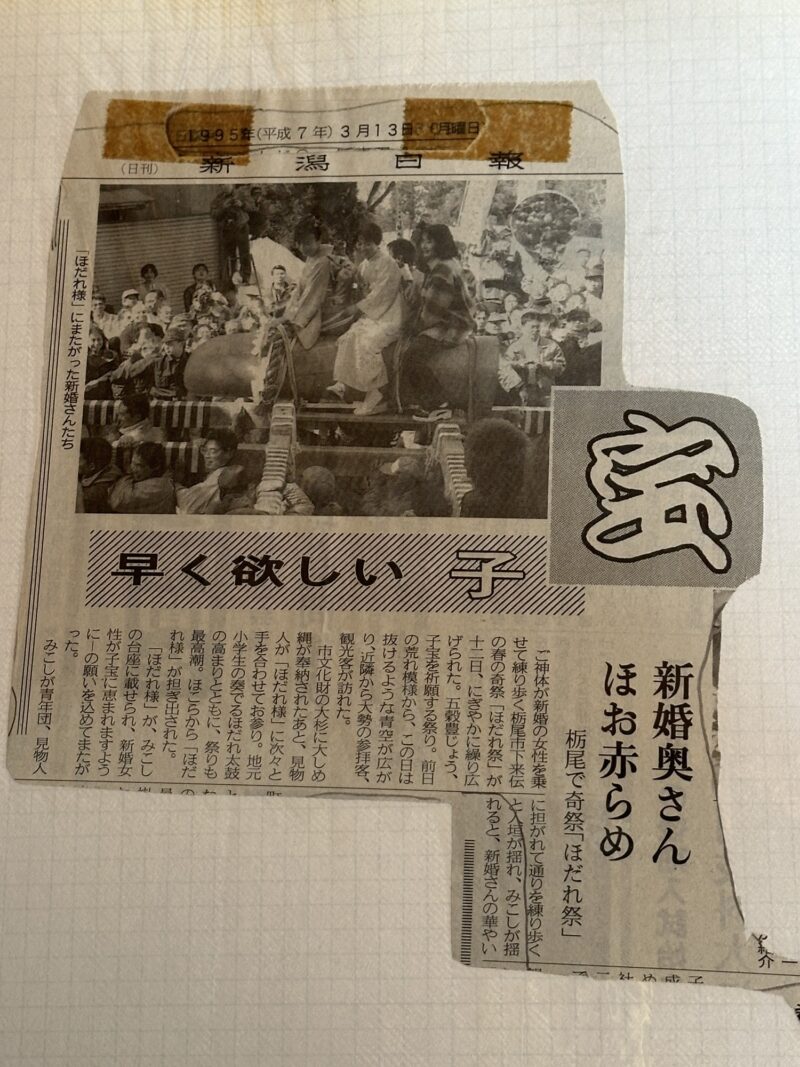

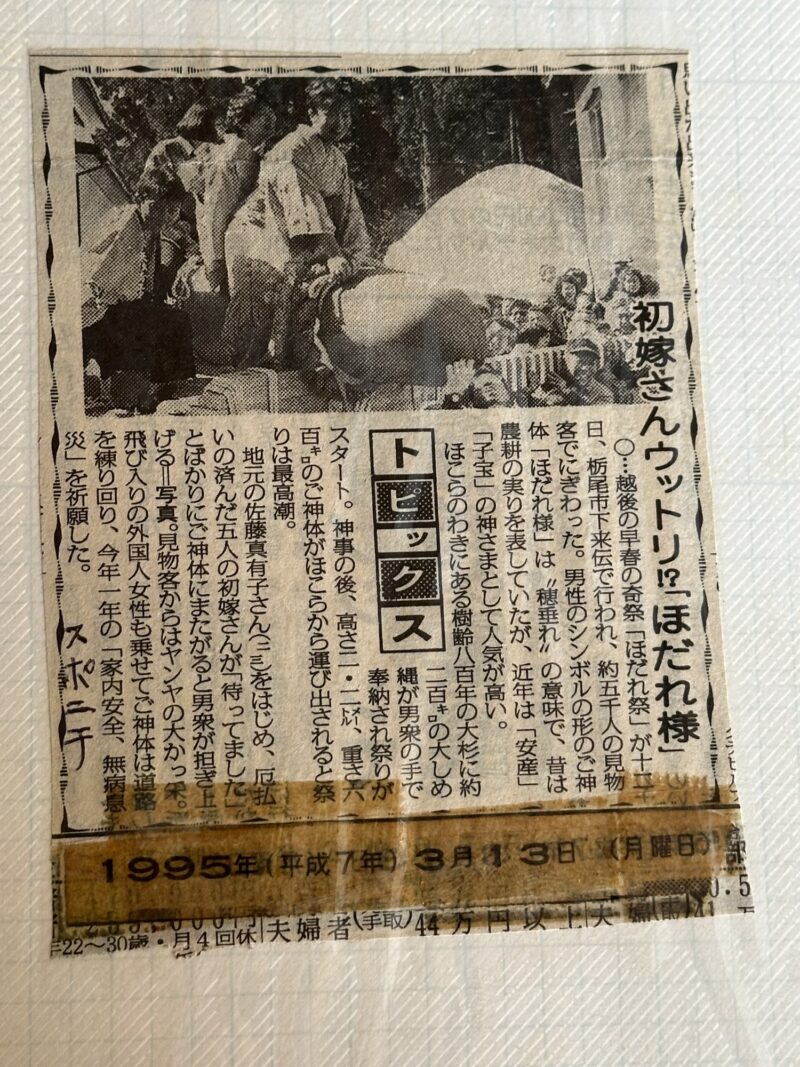

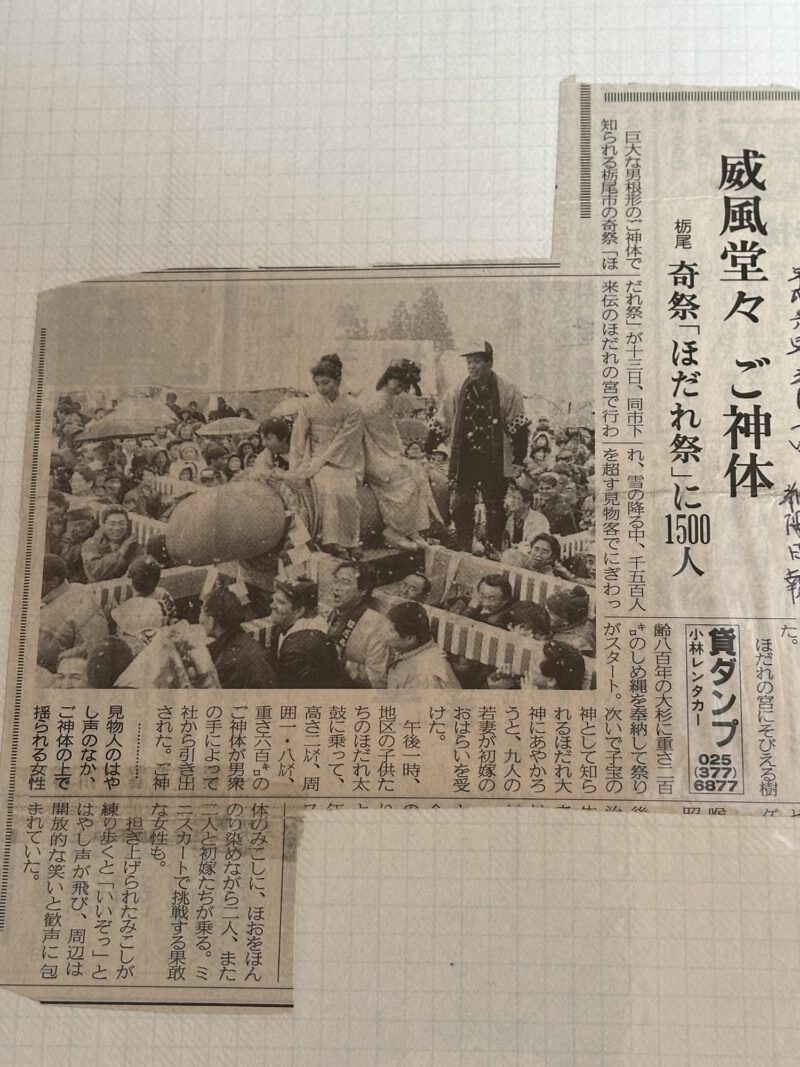

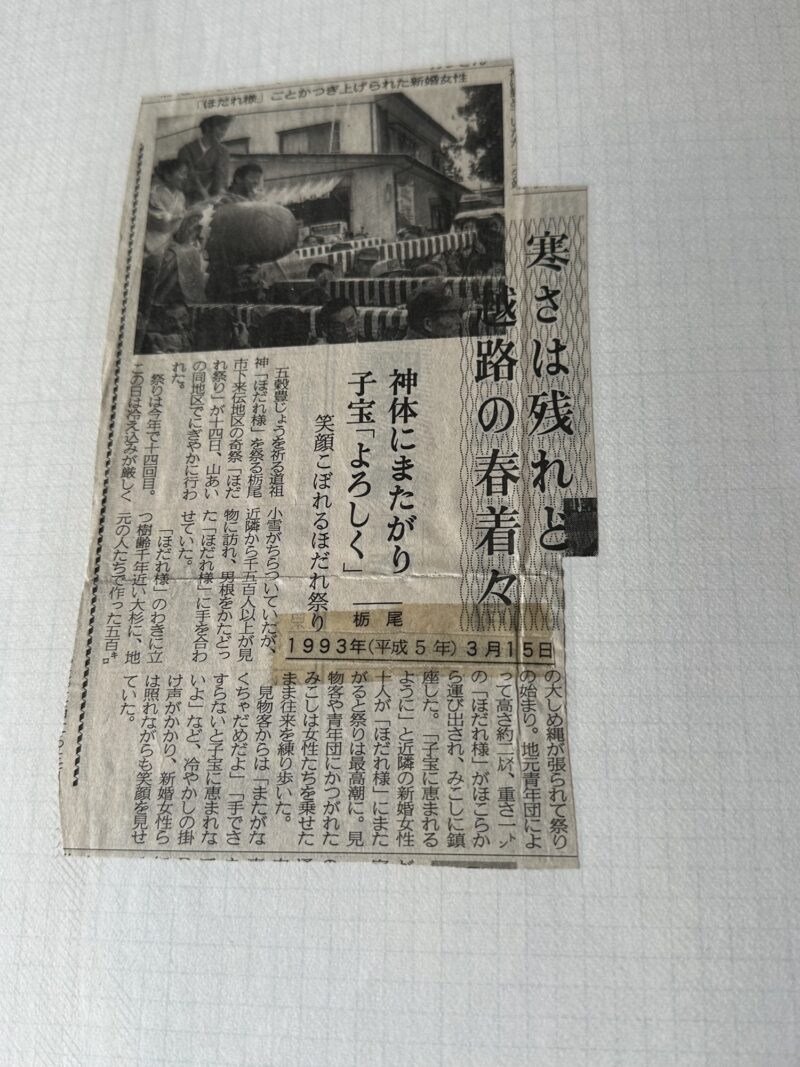

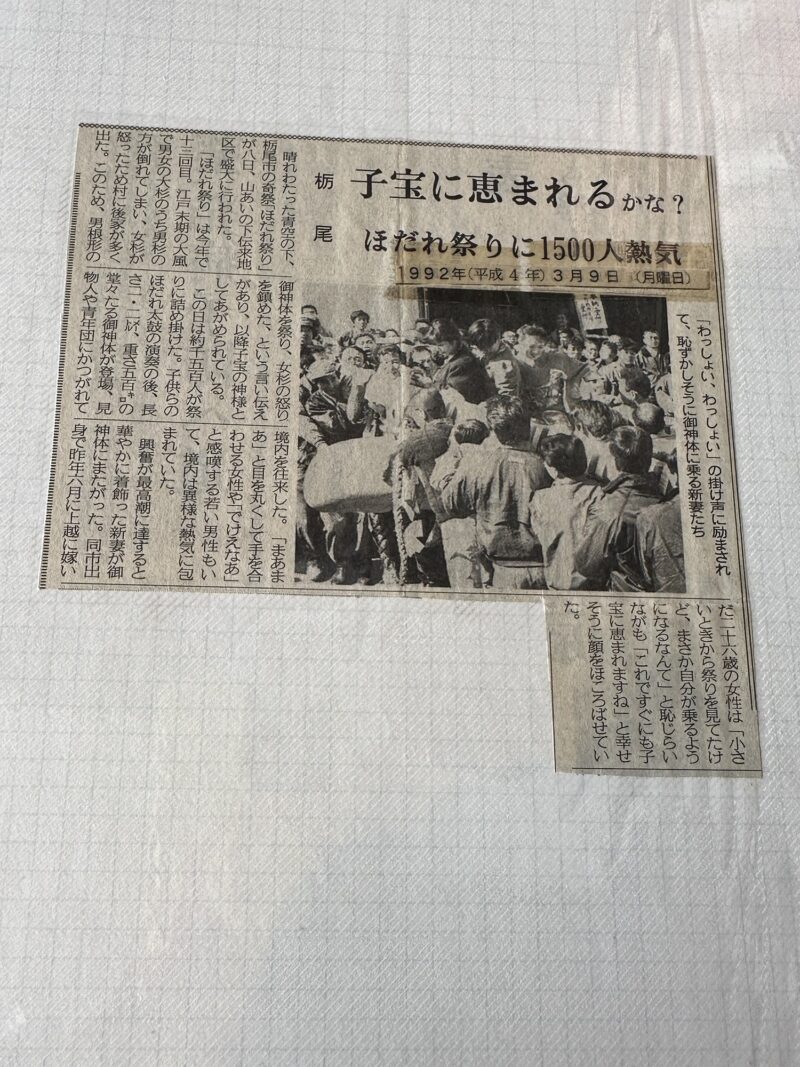

地元の新聞の取材(!)を受けたり…。

今回は私の他に初嫁さんはお一人。

隣町からいらした可愛らしいご夫妻。奥様は8年前にお祭りを見て、いつか結婚したら乗ってみたいと思っていたそう。

そうだよねえ。普通夫婦一緒に来るよね。ソロ新婚旅行なんていってるのほんと頭おかしいよ私。

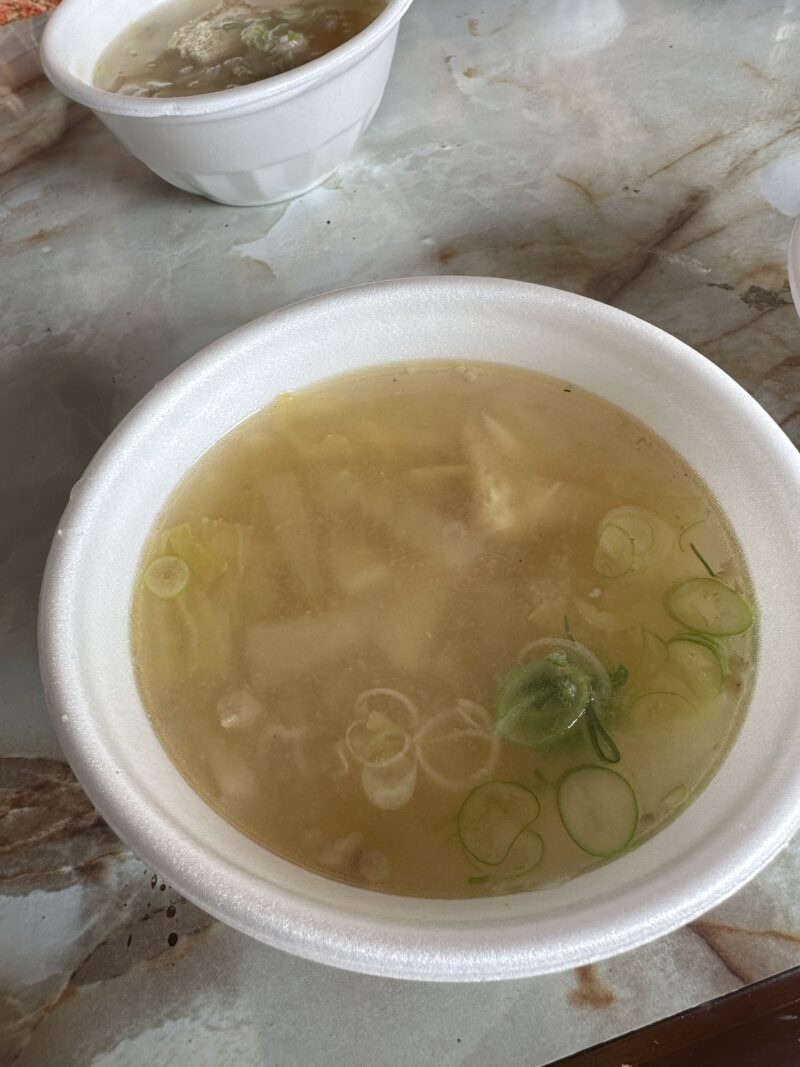

いろいろおしゃべりしたり、たぬき汁頂いたりして始まるまでの時間を和やかに過ごします。

ちなみにたぬき汁は、お肉少ししか入ってないのにすごく獣の味がした。濃厚…っていうかなんだろ。不味くはないけどちょっと苦手かも。

一階が土間になってて、細い急な階段を登ると、跳ね上げの扉(写真の下に写ってる)を上にあげて2階のお部屋に入れるようになってる建物で、なんだかワクワクしました。

そして、所狭しと貼られた歴代のポスター!

窓からは会場がよく見えます。ドキドキ。

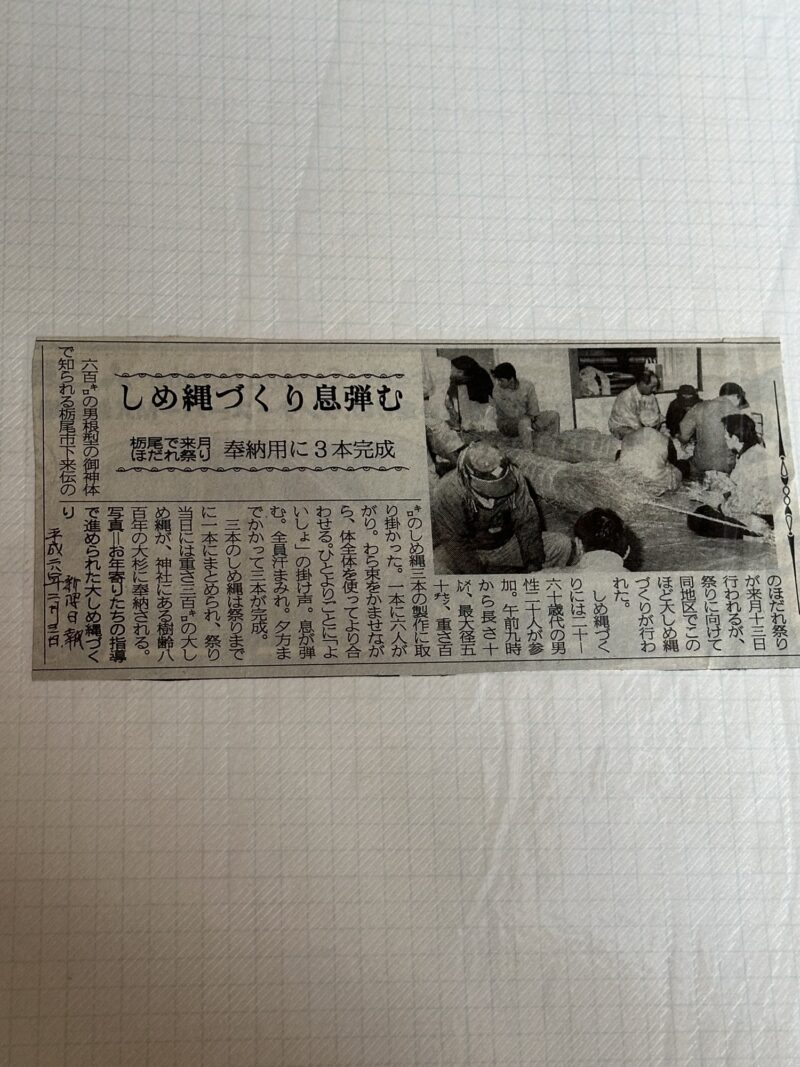

古い写真や、新聞記事などの資料もたくさんあって 昭和感満載のとてもいいお部屋。

何故か壁にギッチリとゴルゴ13が並んでました。笑

江戸末期の大風で男女の大杉のうち男杉の方が倒れてしまい、女杉が怒ったために村に後家が多く出た。このため、男根型の御神体を祭り、女杉の怒りを鎮めた、という言い伝えがあり、以降子宝の神様として崇められている。

へー!

そうこうしているうちに、太鼓の音がしたりどんどん賑やかに。

子供達が大しめ縄に乗ってます。

そして大杉に巻かれていきます。

これだけの縄を作るのも大変だし、巻きつけるのもほんと大変そう。

私達も下で待機。

ほら貝だー。

いよいよ神輿に乗ります。

御神体にはちゃんと手綱(?)がついてて、乗りやすくなってます。笑

本来の御神体より小さいものと聞いてましたが、2人乗っても全然大丈夫なくらい大きい!

わはは。ちょっと怖いけど楽しいー!!!

シュールすぎる。そしてこんな私達に向かってみんな嬉しそうに手を振ったりカメラ向けたりしてる人がたくさん。面白すぎる。

しょいや!しょいや!と掛け声を掛けながら担いでくださった皆様本当にありがとうございます。

ちなみに、しょいや というのは「〜しようや」という意味らしい。週間ポストの取材でいらしてたライターさんが 「もしかして、初夜とかけてるんですか?」と観光協会の方に質問してて、それは違うと。

でもまあ誘い文句みたいなものなのでしょうかね。面白いですね。

嬉しそうだなあ、私達。

ほんと楽しいから、新婚さんには全力でおすすめしたい。こんな楽しいことないよ。

貴重な上からのアングル。

あんまり携帯で写真とか撮るのもどうかなと思ったのですが、最後の方にちらっと撮影しちゃいました。

この後の流れは楽しすぎて記憶が時系列ごちゃごちゃかもしれない。

ご祈祷してもらって、

奥に見えるのが御神体。

鏡開き。人生初だわー!

お酒を注いでもらってやたら嬉しそうな人。

米一俵の存在感よ…。

これが富くじ。

雪がちらつく中、めちゃめちゃ盛り上がる!

この富くじを初嫁が投げます。お菓子も投げます。

私、投力無さすぎて、多分全部前方に落ちてたと思うけど。笑

一通り投げた後は、抽選箱から番号を引いて当たった人の番号が読み上げられます。

確か米一俵は京都から来た方が当てたはず。

初嫁にもマイクを向けられ、軽く自己紹介などの時間も。司会の方もいい感じに下ネタを挟む感じで昭和的でほんとよい。

初嫁だけでなく、一般の方も(女性だけなのかな?)希望者はお神輿に乗せてもらえます。

みんなノリノリで乗ってました。

海外の方も意外と多く来ていて、嬉しそうに乗っていたのが印象的でした。

海外のTVみたいな方の取材も受けたよ。

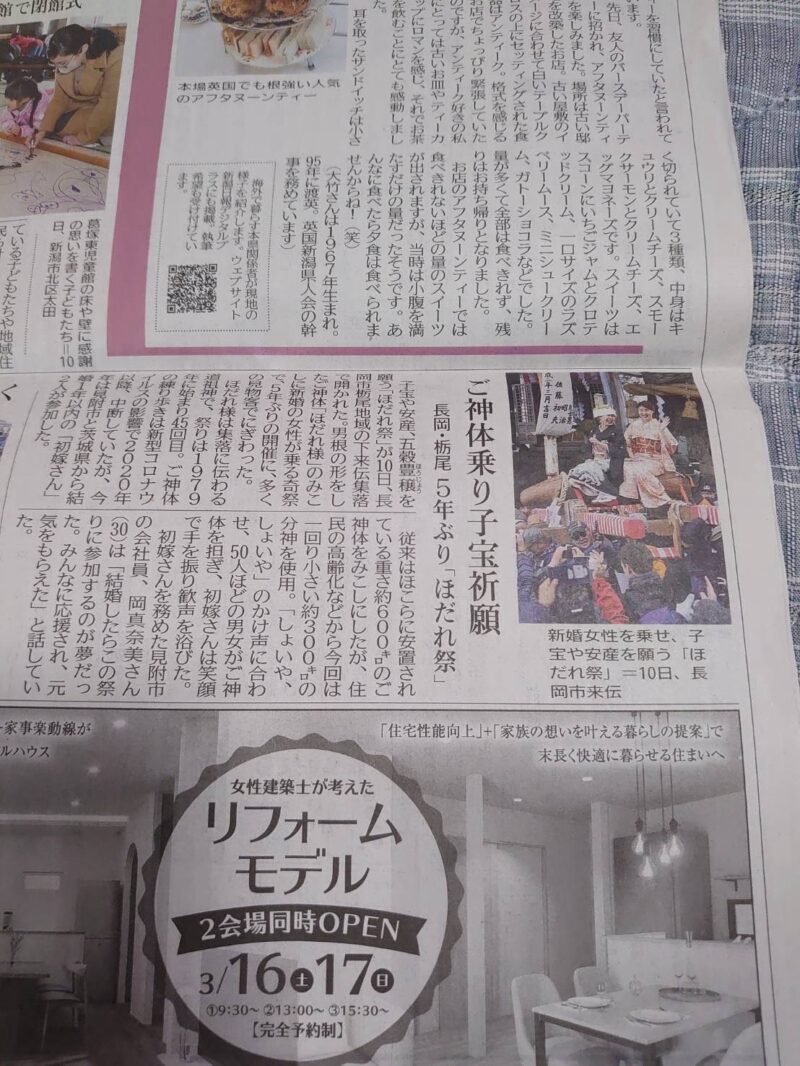

週刊ポストさんにも取り上げて頂きました。

いい感じにちょっと下世話でさすが。

どうもありがとうございました!

本当にいいお祭りなんですよ。なにかと性的なものに目くじらをたてる昨今、負けずにずっと続いてほしい。

ほだれ祭実行委員の皆様、観光協会の皆様 本当に良くしてくださりどうもありがとうございました。

来たからにはちん散歩

始まる前と終わってから、大杉の周りをじっくり散策。

大杉の周りにはたくさんの道祖神や金精様が。

双体道祖神ですかねー。茨城にはあんまりいないので面白い。

これはお祭り始まる前に撮影したんだけど、終わってから見たら この黒光りした御神体にもちゃんと縄が巻かれてドレスアップしてました。

奥の御神体も年季がはいってそうですね。

本来はこちらの大きい御神体を担いでいたそうですが、この祠から出すのが本当に大変らしくて 今はこちらで祭りを見守ってくれています。

数珠みたいなものはなんでしょね?

これは大国主かな?

いつか、ちょんぼ地蔵も見に行きたいし、栃尾の夏のお祭りにも今回乗せてもらった御神体が登場するみたいだし(夏は立てるんだってよ)栃尾にまた行きたい。

待機していた部屋の外側にあった看板がいい感じだった。

帰り道に、道の駅とちおで揚げたての栃尾揚げを頂きました。美味しかったー!

夏は冷やしラーメンが有名みたいですよ。

栃尾は他にも気になってるところはたくさんあって、松田ペットの看板に出会えなかったし

もしかしたら私のルーツにも少しは関係あるかもしれない(?!)茨木童子についても知りたいし(母方の祖父が栃尾出身で苗字が茨木姓なのです)

狛猫がいる南部神社にも行きたい。

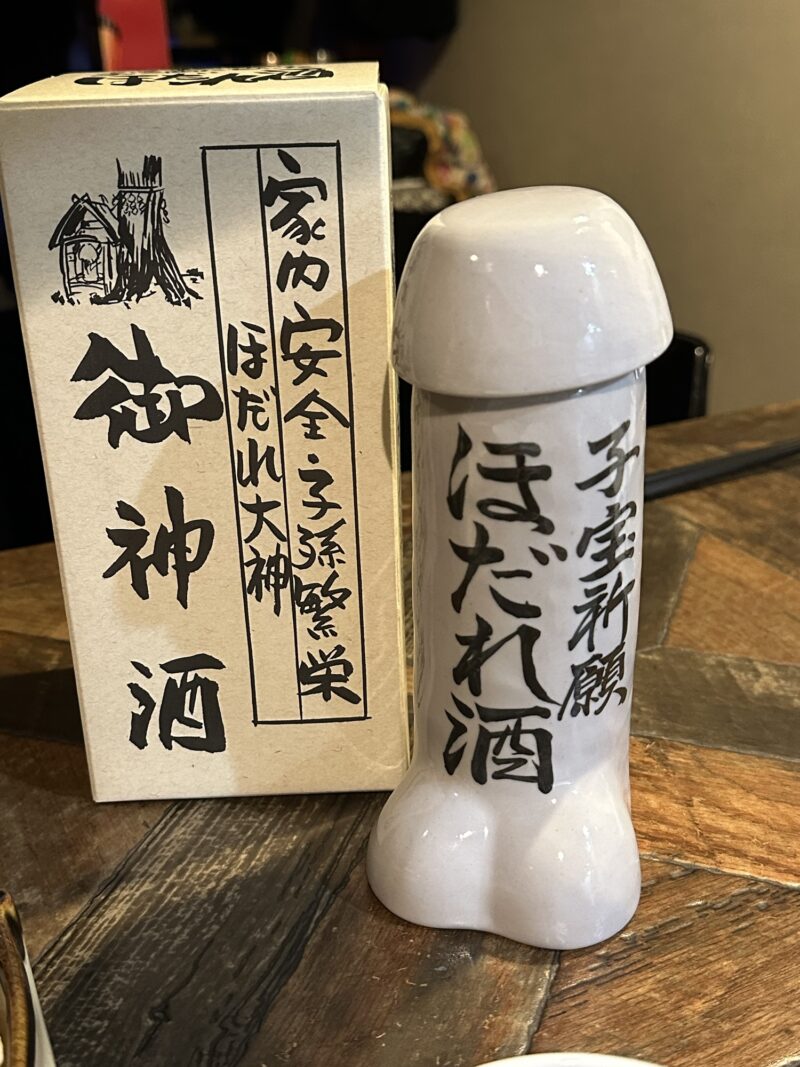

お土産に買ってきたほだれ酒。先がお猪口になってます。笑

子宝飴も買ってきたんだけど、写真撮る前に配ってしまった。

後日送って頂いた新潟日報さんの記事。嬉しい!

ドキドキしながら参加したほだれ祭。お写真もたくさん頂いたし、動画もいろんな方が載せてくださってたし

ほだれ祭実行委員の方たちからはお土産も頂いたりとてもとても楽しい時間でした。

快く(というかあきれて)送り出してくれた夫、

観光協会の皆様、実行委員の皆様、出会った皆様方本当にどうもありがとうございました!

これからもお祭りが続いていきますように。

またいつか遊びに行きます!

この記事書いてたら栃尾に行きたくなってきたー。

新婚さんはぜひぜひ、お祭りを盛り上げに行ってみてくださいね。めちゃくちゃ楽しいことうけあいです。

この時の着物については、noteでやってるキルモノにも載せました。衣装について気になる方はぜひどうぞ。

ちゃんと着物ブログの方にもまとめようかな。忘れないうちに。

やりたい事があるのに、なんだかちっとも出来てない日々ですが ちん散歩の記事もぽつぽつまとめたいと思っています。

長々とした記事、最後までご覧くださりありがとうございました!

お支度の様子などまとめたYouTubeも昨年作ってました。忘れてたよ。最後に祭りの様子も載せてます。よかったらぜひ。

コメント